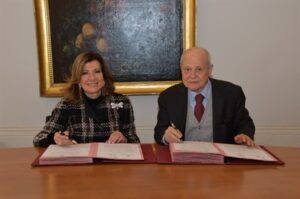

SEMPLIFICAZIONI: ACCORDO TRA CNEL E MINISTRO PER LE RIFORME.

La semplificazione normativa nell’attività di analisi e di istruttoria di singoli temi attinenti alla riforma della regolazione e alla semplificazione delle norme e delle procedure in campo economico e sociale è il punto principale dell’accordo interistituzionale sottoscritto questa mattina a Largo Chigi tra il Ministro per le Riforme Istituzionali e per la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati e il Presidente del CNEL Tiziano Treu alla presenza del Segretario Generale del CNEL Francesco Tufarelli.

Tale compito, che rientra nelle prerogative previste dall’articolo 99 della Costituzione, si legge nell’accordo “sarà svolto dal CNEL attraverso il coinvolgimento e la partecipazione delle Forze economiche e sociali rappresentative e mira alla identificazione le esigenze degli operatori economici e sociali e all’individuazione di proposte di semplificazione normativa che possano essere utili per la crescita e lo sviluppo economico del Paese”.

“La collaborazione è orientata, tra l’altro, a raccogliere informazioni di contesto aggiuntive e complementari rispetto a quelle già a disposizione delle Amministrazioni e a sollecitare la partecipazione attiva delle Forze economiche e sociali più rappresentative, favorendo l’adozione di scelte informate e condivise e potenziando l’efficacia degli interventi di semplificazione normativa”, continua il documento.

Al fine di assicurare il pronto avvio di tali attività di supporto, il Ministro definirà, d’intesa con il CNEL, una prima “agenda” di temi economici e sociali da attuare entro il 2025 e sulla base di tale “programmazione strategica” dei settori economici, il CNEL presenterà al Ministro una proposta di programma per l’ordinato svolgimento dell’attività.

“L’accordo sottoscritto oggi con il Ministro Casellati è di doppia portata storica perché prevede un coinvolgimento diretto delle Forze sociali nel percorso per la semplificazione, strategico per l’attuazione del PNRR, e lo fa attraverso il CNEL, il luogo costituzionale per eccellenza della partecipazione, rafforzando ulteriormente il ruolo svolto negli ultimi anni di supporto al Parlamento, al Governo e ai Ministeri nei processi decisionali pubblici”, afferma il presidente Tiziano Treu.

“Oggi inizia una stretta collaborazione per la revisione e la semplificazione di norme e procedure in campo economico e sociale al fine di rendere più facile la vita dei cittadini” ha commentato il Ministro Casellati.

La Direttiva UE in materia di retribuzioni minime.

È entrata in vigore la Direttiva UE 19 ottobre 2022 n.2041 sulle retribuzioni minime che tocca anche il fenomeno inflazionistico ormai divenuto esplosivo.

La direttiva non riveste carattere cogente e non intende interferire con i rapporti sindacali esistenti in ciascun paese.

In ogni caso, agli Stati membri è lasciato uno spazio temporale pari a due anni per valutarne ed operarne il recepimento.

La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 ottobre 2022.

La direttiva ora approvata dalla Commissione Europea è identica a quella approvata dal Parlamento UE il 14 settembre 2022.

Nell’attuale momento di inflazione ad alto livello, nonché di bassi salari, una retribuzione minima imposta su base oraria potrebbe portare ad un generale aumento delle retribuzioni anche per le professionalità medio alte, agendo da stimolo per la contrattazione collettiva.

Diverso sarebbe invece e viene qui ribadito, considerare come salario minimo esclusivamente quello inserito nei contratti collettivi stipulati dai sindacati CGIL, CISL, UIL, in quanto una normativa che preveda un tanto rischierebbe di collidere con la normativa costituzionale ed in particolare con l’articolo 39 della Carta Costituzionale stessa.

Va ricordato che l’attuale governo non crede nell’introduzione del salario minimo in qualunque forma, ma ritiene come le politiche di aumento delle retribuzioni possano essere perseguite, abbattendo la tassazione del lavoro (cfr. videomessaggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Festival del Lavoro di Bologna – giugno 2022).

Fabio Petracci

Può una legge regionale istituire nell’ambito dell’amministrazione regionale un’area professionale?

La Corte Costituzionale con la sentenza n.253 del 20 dicembre 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 29 bis della legge regionale del Molise n.7 del 1977 che nell’ambito dell’amministrazione regionale aveva costituito un’area quadri con relativa voce di spesa.

L’illegittimità costituzionale è stata dichiarata in relazione agli articolo 81 comma 3 e 117 comma 2 lettera I) della Costituzione.

Nel dettaglio, il comma 3 all’articolo 81 della Costituzione stabilisce che “ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.”

Trattasi della norma costituzionale che impone per ogni disposizione di legge il principio di analitica copertura introdotto con la legge costituzionale n.1 del 2012: assistiamo così alla costituzionalizzazione del principio di pareggio di bilancio.

Il giudizio di incostituzionalità è basato inoltre sulla violazione dell’articolo 117 comma 2 lettera l, che stabilisce come competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile comprendendovi in tal modo le materie disciplinate dal codice civile e, nel caso di specie, quelle concernenti il rapporto di lavoro, ora applicabili alle pubbliche amministrazioni.

Sul punto, la Consulta articola ulteriormente la propria motivazione rilevando come la lesione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile comporterebbe, altresì, quella concorrente dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, determinando il superamento del limite di spesa per il costo del personale regionale previsto dalla disciplina statale in modo uniforme sul territorio nazionale.

Coglie perfettamente nel segno la Consulta laddove ritiene l’incostituzionalità della norma regionale alla luce dell’articolo 81 della Costituzione, in quanto mancante della necessaria copertura finanziaria.

Ulteriore spunto che merita rilievo è dato dalla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in tema di lavoro pubblico nell’ambito delle organizzazioni regionali.

Quivi l’articolo 117 della Costituzione non fornisce indicazioni certe ma, pare ripartire le competenze tra ordinamento civile quale parte contrattuale del diritto del lavoro riservata alla normativa nazionale e ordinamento ed organizzazione delle Regioni e degli Enti Locali di competenza di questi ultimi.

Di conseguenza, le Regioni potrebbero ritenersi competenti in tema di lavoro, solo laddove le regole del settore sottintendano all’organizzazione amministrativa.

Non è però sempre agevole distinguere la norma che tocca l’organizzazione da quella strettamente contrattuale per capire dove finisce la competenza degli ordinamenti regionali.

In alcune occasioni, la Consulta (Corte Costituzionale 13 gennaio 2004 n.2) affrontava la questione relativa allo statuto della Regione Calabria che in alcuni punti disciplinava il regime della propria dirigenza, ritenendo di competenza della Regione la parte di natura strettamente organizzativa.

In altra occasione, la Corte, (sentenza n.16 del 16 giugno 2006 n.233) riteneva per le stesse ragioni, valida la normativa regionale della Calabria e dell’Abruzzo in tema di spoils system.

È pur vero che la legge 421/1992 qualifica come principi fondamentali ex articolo 117 della Costituzione l’intera normativa che poi verrà compresa nel d.lgs. n. 165/2001 e quindi anche l’obbligo di affidare nei limiti della medesima legge i rapporti di lavoro alla contrattazione collettiva.

Va comunque notato come il termine “principi fondamentali” rifletta i limiti alle competenze regionali esistenti prima dell’emanazione della legge Costituzionale 3/2001 e quindi come il riferimento all’articolo 117 vada inteso alla norma precedete la riforma.

Ci si chiede dunque se possa rientrare nella competenza regionale l’individuazione di un’area quadri nel sistema organizzativo regionale, senza peraltro intaccare le vigenti aree contrattuali e limitando tale individuazione all’area apicale individuata contrattualmente.

La complessità della ripartizione delle competenze nel settore è peraltro riconosciuta dalla medesima Corte Costituzionale laddove in nome del principio di leale collaborazione tra competenze statali e regionali, con la sentenza n.251/2016 dichiarava l’incostituzionalità di alcuni articoli della legge delega sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche non essendo state precedute da apposita intesa in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni.

La materia relativa all’inquadramento del personale nelle pubbliche amministrazioni va considerata anche sulla base del decreto legge 9.6.2021 n.80 che stabilisce alcune importanti modifiche all’articolo 52 del d.lgs. n.165/2001.

È quivi stabilito come i dipendenti pubblici, ad esclusione dei dirigenti e del personale della scuola, debba essere inquadrato in almeno 3 distinte aree funzionali con l’aggiunta, come vedremo, di una quarta area per le elevate professionalità.

È così introdotta dalla legge l’area delle elevate professionalità nel cui ambito sicuramente le amministrazioni locali nel rispetto delle norme di legge e di bilancio potranno collocare il personale ritenuto ascrivibile all’area dei quadri.

Fabio Petracci